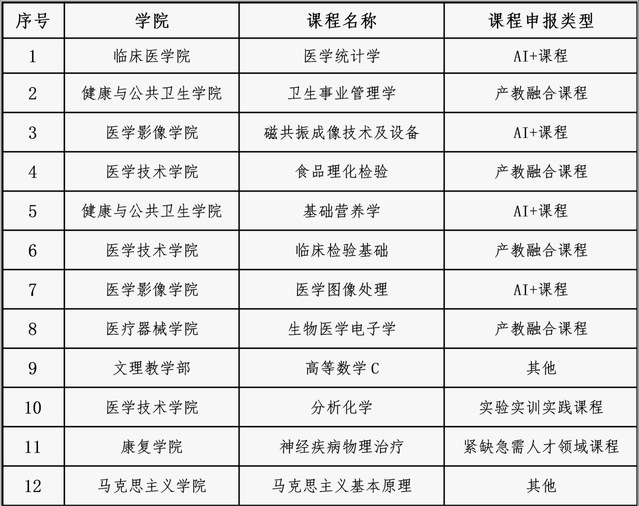

近日,上海市教委公布了《2025年度上海高校市级重点课程立项名单的通知》(沪教委高〔2025〕30号),经学校推荐,市教委组织专家评审等程序,共602门课程获得2025年上海高校市级重点课程立项,学校申报的12门课程获批立项。其中,AI+课程6门、产教融合课程3门、紧缺急需人才领域课程1门、实验实训实践课程1门、其他课程1门,本科课程建设取得新突破,具体名单如下:

医学统计学

课程负责人:汤磊

党委常委、副校长,副研究员,硕士生导师

课程简介:本课程建设紧密对接学校战略方向:面向临床医学、药学、康复等6个专业,以健康数据分析为核心能力培养目标,支撑“应用型”定位——强化SPSS/R实操训练解决真实医疗问题;贯穿“三结合”特色——服务医工结合(医疗设备数据建模)、医养结合(老年健康队列研究)、医保结合(卫生政策量化评估);覆盖疾病预防、诊疗到康复的全周期健康场景,为培养兼具科研能力与实践技能的健康领域人才奠定基石。本课程将AI与医学统计学内容深度融合,培养学生系统掌握医学统计学的基本概念、核心原理与实用方法;通过案例教学法、实践操作法、项目驱动式教学法及AI辅助教学等教学方法激发学习主体能动性,系统达成“知识建构、能力培养、素质提升”的三维目标。“医学统计学”课程2025年获批上海健康医学院“数智课程”建设项目,2019年获批为“上海市课程思政领航学院”领航课程,并先后完成校级“重点课程”和“在线课程”建设项目。

卫生事业管理学

课程负责人:唐迪

副教授,博士,博士后,硕士生导师,健康与公共卫生学院

课程简介:本课程是公共事业管理专业的核心必修课程,紧密对接“健康中国2030”战略需求。课程立足新医科背景,构建“校企合作、产教融合”的教学模式,与医疗机构、疾控中心等建立深度合作,形成完善的实践教学体系。课程采用“TPKCEE复合型讲授教学模式”,将课程思政与专业教学深度融合,通过案例教学、实地调研、项目化教学等多元化方式,培养学生在卫生规划、卫生政策、医疗服务管理等领域的专业能力。本课程获批校级一流课程建设项目。课程负责人获第三届上海市高校教师教学创新大赛二等奖、上海高校青年教师培养资助计划结项展示活动特等奖等荣誉,为培养具有家国情怀和专业素养的卫生事业管理人才发挥重要作用。

磁共振成像技术及设备

课程负责人:陈珊珊

副教授,博士,医学影像学院

课程简介:本课程紧扣学校办学定位,围绕智能影像工程专业人才培养目标,抓住医学影像行业对高素质人才的实际需求,教学内容涵盖磁共振成像原理、系统组成、部件功能及临床前沿技术等。课程团队积极探索数智赋能背景下课程建设路径,推动课程思政教学改革,产教融合开发虚拟仿真实验,实施“理实一体、虚实融合”实验教学模式,着力培养“知原理、精设备、善应用”的复合型人才。课程先后获批校级重点课程、校级教学改革研究项目及教育部产学合作协同育人项目。课程负责人获“第二届上海市高校教师教学创新大赛”二等奖。

食品理化检验

课程负责人:李婷婷

副教授,博士,卫生检验与检疫专业负责人

课程简介:本课程是卫生检验与检疫专业核心课程,2024年获上海健康医学院首批“数智课程(产教融合型)”课程立项。立足学校办学定位,依托数智检验产业学院,与安捷伦科技有限公司、上海市疾病预防控制中心理化检验所共建深度产教融合课程,真正实现企业大型仪器资源和行业师资接入课程,培养“上岗即用”的高素质检验检测技术型人才,为其职业发展奠定扎实基础。教学团队指导的学生在国家级顶级创新创业赛事中屡获佳绩:中国国际大学生创新大赛中(2023,2024)斩获国赛银奖2项,在第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中斩获国赛银奖1项,指导大学生科研训练项目入选全国大学生创新年会(2024),获得“我最喜爱的项目”。

基础营养学

课程负责人:那立欣

教授,硕士生导师,健康与公共卫生学院副院长

课程简介:本课程是食品卫生与营养学专业的核心课程,通过本课程的学习,要求学生能较全面地掌握营养素的分类、生理功能、缺乏与过量的危害、膳食来源与供给量,以及各类食品的营养价值等基础营养学知识;培养学生开展营养指导与宣教、发现和解决基础营养学领域相关问题的能力。课程内容紧跟行业发展前沿需求,通过AI赋能实现多学科交叉创新,强调AI技术在食品卫生与营养学科专业中的融合与应用。该课程2020年获批校级优质在线课程,2022年获批校级一流线下课程;2023年获批校级线上线下混合课程;2025年获批校级数智课程。

临床检验基础

课程负责人1:陈晓延

博士、讲师、医学技术学院

课程负责人2:金磊

副主任技师、副教授、医学检验技术专业主任

课程简介:本课程于2022年获评校线上线下混合式一流本科课程,为医学检验技术专业核心、主干、必修课程。课程紧密贴合学校定位和专业发展,是培养医学检验行业需求的医学检验技术人才的重要力量。主要学习血液、尿液、其他体液及排泄物的检测及变化判断,为疾病的诊断、鉴别诊断、治疗及预后判断提供实验室依据。要求学生掌握临床常用一般检验技术的必备基础知识和相关基本技术。课程采用“教学、学习、测评、管理”一体化的“AI+教、项目制、案例式、AI+学”教学模式,构建成为线上和线下结合互补课程。强调理论教学与学生动手的实验验证,深化对基础理论知识的理解。思政引领,深化对知识理论的掌握。

医学图像处理

课程负责人1:肖寒

博士,讲师,医学影像学院

课程负责人2:张建青

博士,副教授,医学影像学院

课程简介:本课程是医学影像技术专业的必修课程之一,旨在培养学生掌握医学数字图像处理的基础理论与关键技术。课程内容涵盖图像处理的基本概念、专业术语及国际通用的DICOM标准,重点讲授医学图像的空间与密度分辨率、窗宽窗位调节、灰度运算、几何变换、空间滤波增强、频率域变换以及图像分割等核心方法。本课程依托省部级和校级多项教学改革项目(如教育部产学合作协同育人项目、上海高校大学计算机课程教学改革立项、校级重点课程等),采用信息化教学模式,结合理论与实践,提升学生运用先进技术处理医学图像的能力,为后续专业课程学习及科研实践奠定坚实基础。

生物医学电子学

课程负责人:涂华婷

副教授,硕士生导师,医疗器械学院

课程简介:本课程是生物医学工程专业核心课程。课程对接国家产教融合战略及上海“五个中心”建设目标,服务生物医药产业升级,推动教育链、人才链与产业链三链融合。课程内容贯通“生物信号认知、电子设计、智能器械开发”全链条,创新采用“校企协同、项目驱动、数字赋能”教学模式,融合行业前沿技术与真实项目,显著提升学生工程实践与创新能力,为医疗器械国产化输送复合型人才。课程于2023年、2024年先后获批校级一流线上线下混合课程和课程思政示范课程。

高等数学C

课程负责人1:孔平

博士,教授,博士生导师,文理教学部

课程负责人2:沈新娣

硕士,讲师,文理教学部

课程简介:本课程是药学、健康服务与管理、公共卫生管理等专业的公共基础必修课。本课程围绕学校“应用型、特色性、国际化”办学定位,以及“医工结合、医养结合、医保结合”办学特色,秉承“以学生发展为中心,以知识应用为导向”的教学理念,从“理论、应用、创新”三个维度进行教学,旨在为药物动力学建模、流行病分析、健康大数据处理等专业场景提供数学支撑,是连接自然科学与医药实践的桥梁。课程负责人沈新娣获第二届上海高校青年教师教学竞赛三等奖,第六届上海高校青年教师教学竞赛二等奖,2021获全国高校微课竞赛(医学类)二等奖。

分析化学

课程负责人1:芮闯

讲师,检验检疫教研室主任,医学技术学院

课程负责人2:任璐

副教授,医学技术学院

课程简介:本课程作为校级重点建设课程,是卫生检验与检疫专业的专业基础课。课程主要讲授鉴定物质的化学组成、结构和含量等,包括基本概念、基本原理和化学检测方法。通过课程学习,要求学生全面掌握分析化学基本知识、熟悉基本原理,掌握化学分析实践操作技能,为后续专业核心课程内容学习打好扎实的基础。教学中我们推行线上线下混合、问题导向探究等多元教学法,借助在线课程、虚拟仿真实验和AI助教等资源和手段,提升学生自主学习与解决问题能力。本课程曾获:2021年校级一流线上线下课程建设项目,2022年上海市青教赛三等奖,2023年全国高校卫检专业青年教师教学竞赛一等奖,2025年校级混合式教学竞赛一等奖。

神经疾病物理治疗

课程负责人1:王莎莎

博士,讲师,全生命周期康复科普馆副主任,康复学院

课程负责人2:王红

副教授,硕士生导师,康复学院党总支书记

课程简介:本课程是面向康复物理治疗本科专业开设的一门专业核心课程,具有实践性和应用性强的特点。2024年康复物理治疗专业高分通过世界物理治疗组织(WP)的国际认证,采用“1+2+3”培养体系,培养具备神经康复理论根基、AI技术应用能力、临床实践技能和产学研转化思维的复合型物理治疗师,能够适应智能康复时代的需求,推动神经康复领域的创新发展。

马克思主义原理

课程负责人1:胡绪明

博士,教授,马克思主义学院院长

课程负责人2:李留义

博士,副教授,教研室主任,马克思主义学院

课程简介:本课程是为大学生进行辩证唯物主义与历史唯物主义教育的主渠道,是高校思政课课程体系的重要组成部分。通过本课程教学,旨在帮助学生从整体上认识和把握马克思主义哲学、政治经济学以及科学社会主义的基本原理,了解掌握人类社会的本质、社会发展动力和基本规律、社会主义代替资本主义的历史必然性等知识,引导学生从马克思主义的基本立场和根本观点出发认识和理解现实问题,培养学生熟练运用科学的世界观与方法论分析和解决实际问题的能力。相较于其他思政课而言,本课程具有理论体系性、知识逻辑性、理论抽象性等特点。本课程建设旨在通过马克思主义基本原理、医学学科专业和AI技术的有机融合,实现教学理念、教学准备、教学过程和教学评价的全方位创新,构建“理论-医学-技术”三维一体的具有医学院校人才培养特色思政课教学模式。本课程建设运用AI技术,开发“智能学情分析系”统,精准识别医学生特点,探索个性化的思政课教学,增强思政课教学针对性;建设“医学-思政”智能知识图谱和案例资源库,推进互动沉浸式、场景体验式的思政课教学改革,达成“原理认知-医学应用-职业塑造”三维目标的一体化教学效果,提升思政课教学的实效性;运用多维画像系统探索全过程智能课程评价方法,构建多维度课程评价体系。

“十四五”以来,学校高度重视课程建设工作,不断推进学校人才培养和课程体系转型升级。自2024年下半年开始,校领导又亲自指导和布局了校级数智课程建设培育,并组织开展“人工智能+”教育教学改革专题系列培训,以帮助师生更好地适应新技术、新业态、新模式、新产业的发展趋势,应对人工智能等技术应用带来的挑战。2025年,学校立项建设了23门校级数智课程,同时AI赋能教师发展新模式作为教师发展典型案例获全市推广。本次“医学统计学”等6门AI+课程入选,是学校推进“人工智能+”教学改革的又一重要进展。近年来,学校高度重视本科教育的高质量发展,在教育专项经费和地方高水平建设经费中加大本科教育的投入力度,以专业为基、课程为本,持续推进教育教学内涵建设。目前学校已获批国家级一流本科课程3门,上海市一流本科课程23门,上海市本科重点课程46门,已打造出一批具有高阶性、创新性、挑战度的特色课程

本轮市重点课程建设旨在以专业建设为引领,带动课程建设,以课程改革“小切口”带动解决人才培养模式“大问题”,重点围绕高等教育综合改革,优先支持人工智能赋能(AI+)课程、产教融合课程、面向特定领域急需人才培养课程、实验实训实践课程、创新创业类课程的建设。本次立项课程建设周期为2年,建设起讫日期为2025年8月至2027年7月。后续学校会按照立项申报要求,依据申报课程建设规划和建设任务,切实加强立项课程建设与管理,做好中期检查和验收工作,按时保质保量完成建设任务和目标。

上海健康医学院始终坚持以立德树人为根本任务,持续推进课程改革创新。学校将以市级重点课程建设为契机,进一步完善课程建设机制,通过课程改革的精准发力,推动人才培养质量的全面提升,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为教育强国和教育强市建设贡献健康力量。

转载自学校官网